過去に書いた記事とここ1年で学んだこと(教えたこと)を整理してあらためて記載をしていきます。新卒/中途や部署移動などで新たに情シスとして勉強をしないといけなくなった方の参考になれば幸いです。

どんなスキルセットが必要になるのか?

採用する側/される側どちらでも「勤勉で素直な方を望む」というケースが多いように思います。即戦力を望む場合は特定の領域で自走できる人とか、広く知見が求められる仕事だとまわりから可愛がられるキャラクターであることなどを上げられることもあると思います。

コンサル時代に言われたのはそのロールに対しての卒業と次のロールに対しての入学ができると出世するといわれていて心に残っているのですが、1つ上のロールを意識して上司だったらどうやって考えるのかという点があると出世しやすいというのは傾向としてあるかと思います。

まずは最初のSTEPとして何を学ぶのかとどういう観点を押さえておいた方がよいのかを記載していこうと思います。

何を学べばいいのか?

タイパ/コスパなどを気にして調査してから学ぶというのは考え方をここ数年聞くようになったのですが方法としては正しいと思います。ただ、本初学者であるならば学ばなければいけないことは山ほどあるので、まずはある程度動きながら勉強方法も学ぶという方がよいケースが多いと思っています。

・どんな観点を会社で求めているのか?

・どういうキャリアパスを考えているのか?

このあたりで優先順位は変わると思います。そのため一般的な情報と自分の環境を合わせて考慮する必要があり、自分の知識レベルにもよるので100点の正解など他者の中にはありません。今回は汎用的にまずはこのあたりをやっておけば損はしないし評価はされるだろうという部分を書いていこうと思います。

必要な観点

「どの本がよい!」とか「どの動画がよい!」とかではなく、何が求められているのかという点を整理すると、それを補うために必要な対応がわかると思います。みなさん同じ知識レベルからのスタートではありませんので、すべて教科書通りに勉強する必要はありません。初心者向けの本でとてもいい本があっても知っている内容なら読む必要がないと思っています。自分の知識を試すために斜め読みしてわからないところが多ければ購入して読めばいいだろうし、復習のためという理由でわかりきっているものを何回も読むのはそれこそ時間の無駄です。

私が考える必要な汎用的な観点は下記のようなものがあります。

・技術力(今回はここの基礎を書く)

・マインド

・コミュニケーション能力

・インプット力

・アウトプット力

・一般的なビジネス能力

細かいことを言えば論理的思考や仮説思考がなければいけないし、プレゼンテーション能力が低ければ評価はされにくいなどはありますが、大きくは記載したものに集約されるかなと思います。人間力と言ってしまったらその通りなのですが、抽象的過ぎるので上ぐらいのレベルでまとめていきたいと思います。

技術力をつける勉強

何の技術力をつけたいのでしょうか?

回答が出るのであればなぜそれが必要なのかを考えてみてください。明確に言えるのであればそれをやるのがたぶん自分が納得できると思うのでそれをやればいいと思います。

初学者向けに記載をすると、まずはコミュニケーションが取れるレベルになるまで基礎固めはした方がよいと考えます。後述するようなクラウドの勉強などをいきなりやるケースもあると思いますが、基礎がないからそこでイメージできずに丸暗記になってしまい、そのタイミングや試験にはクリアするものの、実務として使えないとなるとそれこそタイパ/コスパの悪い勉強方法だと思います。(試験に受かることを至上命題の場合も丸暗記は後々苦しむかと、、、)

この基礎の部分は業種によって異なりますし、情シスといっても業界によって見ている範囲が大きく異なることもあり一概には言えません。自分の会社の方向や色に染まらなくてはいけない部分もあるかと思いますが、一般的に基礎と言われている部分を知らないのは損するだけですので勉強した方がよいと考えます。

一般的な基礎

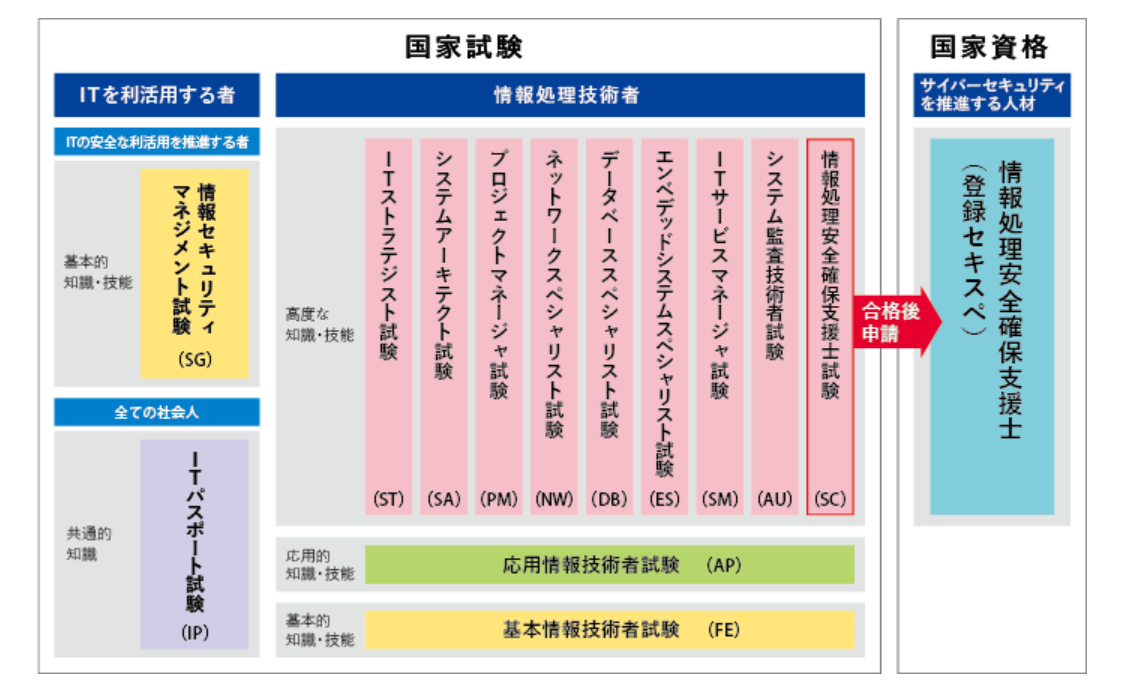

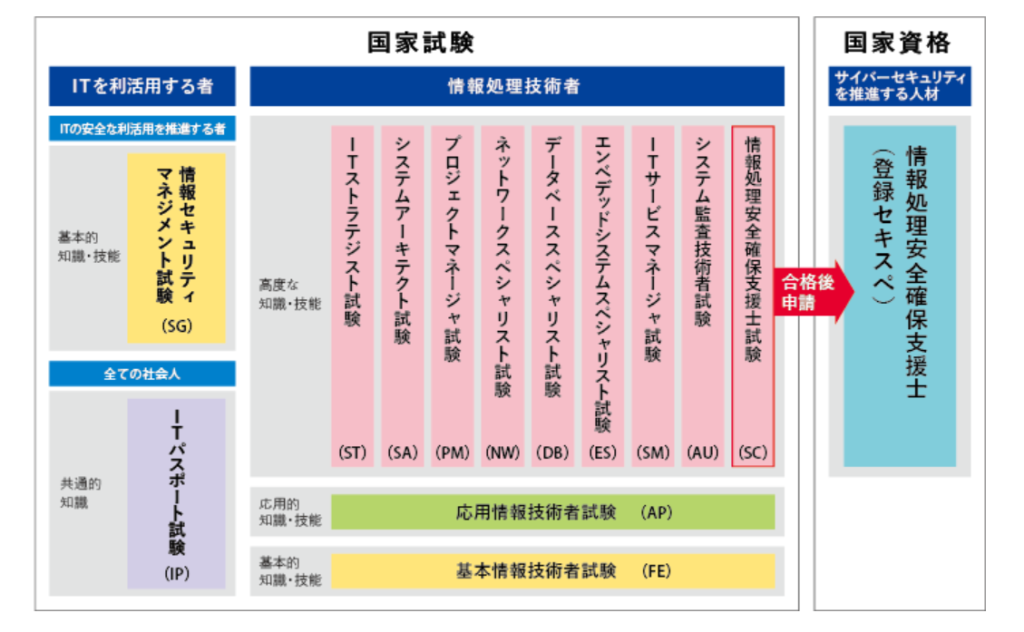

いろんな指標はありますが一番わかりやすいのはIPAの試験のレベルだと思います。下記にある試験の場合はCBTといわれる試験で春と秋にある集団での会場での試験ではないために、一般的な会社の情シス部門でも採用した人に対して1年以内に取得させるなんて話もよく聞きます。

・ITパスポート試験

・基本情報技術者試験

※情報セキュリティマネジメント試験もCBTだが試験スコープが狭いため文脈の基礎の勉強というよりはセキュリティの勉強と位置付けることが多いため今除外している。

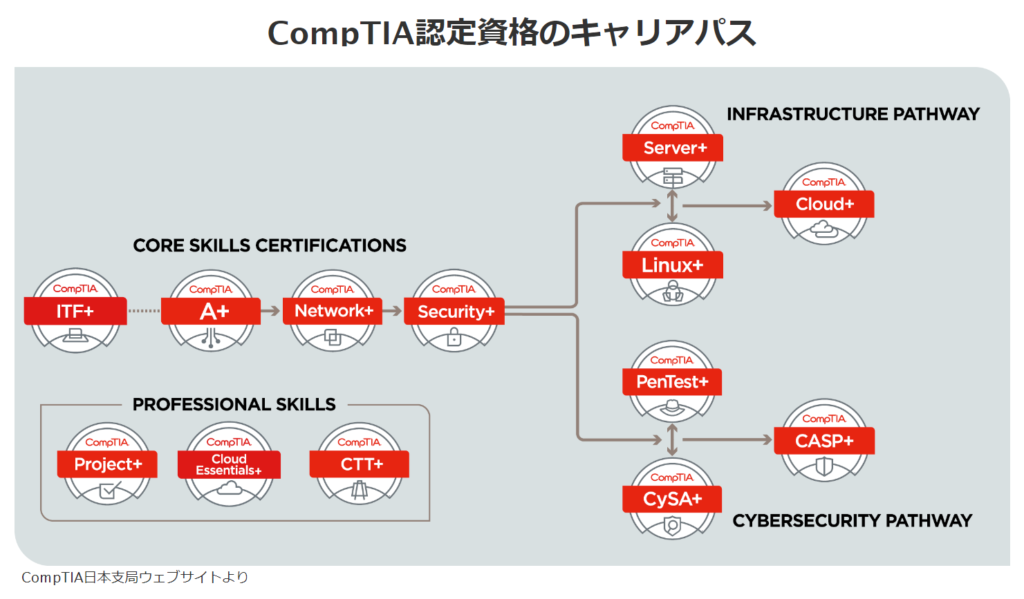

同様の考え方だと「CompTIA」もありますが試験代も高いですし関連する図書などが少ないためにIPAを基準にする会社の方が多いと思います。※中間難易度の試験となるとIPAやベンダー試験よりもComTIAの方が優しいためSESなどでは取得させて第三者の技術証明としているケースもよく聞きます。

コミュニケーションを取るためには最低限の技術力やビジネス力は求められてしまうので、このあたりを学んでおくとよいかと思います。

個人的にはITパスポートを薦めています。これは「国家資格」に決して高くない試験料で「6割の点数」で受かるので、「成功体験」と「勉強する姿勢」を作るためです。知識の吸収だけではなくせっかく時間を作るなら本人にメリットがあるようにしたいので一貫してこの姿勢でやってきています。

どこぞの会社(数社あります)がDX人材を養成としてITパスポートを全社員に取らせるなんてニュースもありましたが「システムについての基礎がない人と業務について会話ができないと考えた」とするとかなり低いレベルに置かれている基準です。このレベルの知識は最低限押さえていないと一般的な評価は厳しいものになります。

ITの基礎

基礎をITパスポート試験レベル以上としたところで十分かというとそうではなく、汎用的な知識としての「ITの基礎」は勉強した方がよいです。ITの全体像を把握するという意味ではITパスポート(令和5年度)を合格したとしても、基本的な概念やPCとネットワークが少し会話できるレベルであって、社内のシステムの話ができるかというと難しいと思います。

そこでITの基礎なのですが、まとまったインフラ系の本を一冊以上読むことを勧めます。アプリやセキュリティの人でもインフラわからないと困ることは出てきますのでこの点がイメージができていればそれぞれ細かい話になっても基礎部分は理解が出来ているかと思います。

ンフラエンジニアの教科書1+2を使って研修資料を作ったことありましたが、とてもよくまとまっていておすすめでした(改訂版は読んでいません。すみません。)

ここをとばしてクラウドを勉強される方や特定領域を詳しく勉強される方もいますが、特定のものだけ知っていればよいというのはリスクが大きい考え方です。クラウドや特定領域をより理解するためにももう少し基礎固めをしておいた方がよいという意味でこの項目を1つ入れています。

実際にクラウドの研修とかをしていても感じるのですが、全体のイメージがない中で個別のサービス教えても覚えがとても悪いです。そのため研修などでは具体的に話をしたり、それぞれの用語の説明をするわけですが、この方法は実はタイパ/コスパが悪いと思っています。

クラウド試験の書籍などでは合格をさせるために無知な人でも理解しやすいようにこの部分を書いているわけですが、それは理解している前提での復習としてクラウドそのものを理解するようにした方が覚えもよいですし効率的です。IT基礎とクラウド基礎を一気にやろうとすると受講者を選んでしまうので知識の定着としては分けるべきというのが私の考えです。

クラウドの基礎

続いてクラウドの話を少ししたいと思います。

大手クラウドで何から勉強をすればよいですかと聞かれたこともあるのですが、基本的にAWS/Azureであれば情報はそれなりにありますので、自社の環境やこれから使う技術次第で選択することを勧めています。「入社前でわからない」とか「個人的にどう思いますか」と聞かれると Microsoft びいきなところもありますのでAzureを選びます。

観点としてはAWS/Azureの両方を使う会社が多いというのと、Microsoft 365 のシェアを見るとAzure の認証基盤(Entra ID)を使っている会社は多く、Azure を知っていて損はないだろうと考えるからです。また、この2つのいずれかを勉強しておけばもう片方の勉強するときにも役に立ちますし、GCPなど他のクラウドの時にもイメージはしやすいです。

メインAWSでサブでGCPなどとルール化している会社もありますし、Microsoft 365 を利用しているが Okta などのIdPを使っているし Azure ほとんど使わないという会社もありますので AWS の方がよいケースも多々あるかと思います。

汎用的に「CompTIA」などで勉強するという方法もありますが、クラウド使っていない会社でこれからも使わない方針という会社でない限りは、 AWS/Azure のいずれかを実際に手を動かして勉強しておくのがよいと考えています。

「技術力の基礎」のまとめ

今回は「一般基礎 ⇒ IT基礎 ⇒ クラウド基礎」という順番で説明をしてきました。情シスの場合は技術最優先ではないのが普通ですので、まずは一般基礎で普段の業務に役に立つように勉強した上で、技術基礎を押さえてクラウドを理解しようという流れにしています。

目の前のプロジェクトがクラウドだからクラウド基礎をするということもあるかと思いますが、早い段階でこの3つの部分は押さえておいた方がコミュニケーション取りやすいですし、その後に掘り下げるときに観点漏れしにくかったり、理解するのが早くなるかと思います。基礎部分がしっかりしていないと後で変なところでつまづいたり、キャリアパスが狭くなるのでこのあたりは網羅的にやることをお勧めします。

ご要望があれば過去の会社でこの後にどういう勉強を推奨してきたのかなどを書くこともできますので、X(Twitter)で反応いただけると嬉しいです。

必要な観点というところで書いた他の項目も時間を見つけて書きたいと思っていますが、技術系で書きたいこと溜まっているのでちょっと先になるかもしれません。